:::

清末,西方傳教士醫生在開為醫院、建立醫學校的同時,也開始翻譯西方醫學著作。中國學者也投入到這一編譯工作中。書籍是知識的載體,在中外學者的共同努力下,西醫學知識隨著醫書的出版和流傳在中國得到了更為廣泛的傳播。在19世紀50年代後,英國的傳教醫生合信氏(Benjamin Hobson,1816-1873)和美國人嘉約翰等人開始較系統地將西醫書籍譯為漢文。合信氏出版的五種醫學著作,意義重大,其中有《全體新論》、《博物新編》、《西醫略論》、《婦嬰新說》和《內科新說》,後被彙集成一套,名曰西醫五種。《全體新論》是一部解剖生理學著作,書中最早介紹了哈維的血液循環論,提到了9對腦神經,比較了各種動物的骨髓、韌帶和肌肉,對各內臟都有說明和圖解,該書曾多次再版,受到中國醫界和知識界人士的注目。特別是《全體新論》一書,是近代第一部系統介紹人體解剖學的著作,直接挑戰中醫傳統肺腑學說,在中醫界引起一場軒然大波。在《西醫略論》中,提出中西醫學存在本質性差別,蘊涵其中的「西醫優勝於中醫」的觀念非常明顯,與明末清初耶穌會士較為含蓄的觀點有根本的區別。他指出:造就合格的西醫必須接受良好而嚴格的訓練,現代醫術的進步是植根在近代科學發展之上。鑒於《全體新論》僅述及人體結構與功能,沒有介紹西方的方藥治法,合信又翻譯了臨證書籍《西醫略論》,述外科臨床經驗:《內科新說》,介紹內科臨床和藥物:《婦嬰新說》,論述各種婦兒疾患及處理等,《博物新編》與醫學較無關,但了介紹近代自然科學知識,一樣屬於是西方醫學教育中的「基礎知識」。這5種書形成一體,將西醫基本理論和臨床經驗作了較系統的概括介紹,兼及其他自然科學知識,可作為西醫啟蒙之教科書用,書中沿用傳統中醫的命名,但賦予了明確的定義,又結合了解剖學的特點,使之不與中醫術語相混淆,成為當時譯述的範本。1858年,合信還編了《醫學新語》一書,實屬英漢醫學詞典性質,將中西醫專用術語,互為對照,有助於中西醫的相互了解,但此書影響較小,不及上述所介紹之醫書來得重要。合信是外籍人中最早進行中西醫比較研究者,他所翻譯和編輯的其他書籍成為中國的標準課本,甚至流傳至日本。另一位著名的譯書者為嘉約翰,他在華期間共譯醫書34種,重點在於臨床醫療技術,基本上是用之作為醫學教科書。影響較大的有《化學初級》、《西藥略釋》、《裹扎新篇》、《內科闡微》、《花柳指迷》、《眼科撮要》等,這與當初嘉約翰所主持之博濟醫院培養醫師的目標相一致,因為廣東地區以流行病、眼科病、皮膚病等最為多見,也可見當時的醫學教育是結合地方實用性的。博濟醫院合信及嘉約翰的助手伊端模(瑞士人)受他們的影響也加入了翻譯醫藥書籍的行列,到1894年共譯出醫書5種:《體質窮源》、《醫理略述》、《病理撮要》、《兒科撮要》和《胎產舉要》。英國傳教醫師德貞則編譯了更多西方醫學著作。他曾被委任為北京同文館醫學教習,於1873年開始用中文撰寫介紹西醫知識的一系列文章,發表於《中西見聞錄》上,如牛痘考、論心、論脈、哈維及其發現、論金雞納等相關文章。這些文章於1875年被合編成冊,題為《西醫舉隅》在北京出版。1881年至1882年間,德貞又在《萬國公報》上連載續西醫學舉隅,後來也被結集成冊,進一步介紹了心肺的解剖生理功能以及消化、循環系統等內容。此後,在《萬國公報》上還連載過他寫的西醫匯抄和醫理雜說。1875年他出版了一本解剖圖譜;1886年,同文館出版了他編譯的《全體通考》,共計12冊,其中有圖譜3冊,收圖356幅,其中目錄分類幾乎與現代解剖學相同。此外他還編譯有生理學教科書《全體功用》、《醫學詞匯》、《藥物及治療學》、《眼及其疾病》、《格雷氏解剖學》等10餘種中文譯本。英國人博蘭雅(John Fryer)曾主持當時出版西學西刊的「江南製造局」,任過北京同文館的教習。他和趙元益一起工作,一般由傅氏口譯、趙氏筆述,編譯出版了不少醫學書籍。其中有《儒門醫學》、《內科理法》前後編、《西藥大成》、《西藥大成藥品中西名目表》、《西藥大成補編》、《法律醫學》、《身體須知》、《濟急法》、《保全生命論》、《眼科書》、《醫學總論》等10餘種醫學著作。這一時期編譯的較著名的西醫書籍還有美國柯為良的《全體闡微》、英國梅藤譯的《西醫外科理法》、Whitney譯的《西醫產科新法》等。中國博醫會內成立的編譯委員會以英國人Cousland為主,至1932年共譯出醫藥書60餘種,為當時醫學院校所採用。商務印書館、中華書局等亦有英、美、德、日文醫學譯著出版,如湯爾和譯的《解剖學提綱》、《近世微生物學》及《免疫學》、《近世婦人科學》等;後來,陸續還出版了較有名的西醫學著作,包括梁仲謀譯德國Schultz所著《生理學大綱》、趙師震譯《人體正常解剖學》、鮑鑒衡譯《細菌學診斷法》和楊傳炳譯《皮膚病匯編》、坎甯安譯《實用解剖學》(1935)、黃家駟譯《軍隊外科學》(1941)等。大體上游近代開始至1949年之間,西醫譯書的數量與素質都呈現持續進步的狀態,也間接可以佐證西醫知識的普及與西醫教育的興盛。

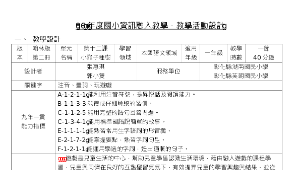

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-06-08

教學資源檔案連結

his_00003720.zip (36.01KB)

資源評論或心得分享

相關資源