:::

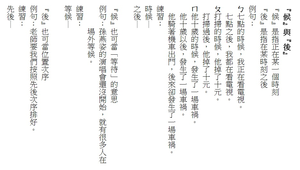

胡適嘗言:「民國十五、十六年之間,全國多數人心的傾向中國國民黨,真是六七十年來所沒有的新氣象」。1924年的國民黨改組,曾予中國輿論界耳目一新之感。特別在若干知識份子社群中,頗有為之嚮往者。1927年4月,蔣介石發動「清黨」,在隨後的政局擾攘中,清洗、屠殺不斷,血流成河。有鑑及此,國民黨已在一部份激進的青年知識份子中,投下了恐怖的陰影。即便如此,蔣介石的清黨行動,也得到了當時諸如蔡元培、吳稚暉等國民黨元老兼名流學者的支持。許多青年學生,固不知道政治鬥爭的底蘊,但普遍不相信支持南京清黨的蔡、吳也會作壞事。在很大程度上,清黨行動有一定的輿論基礎。1928年南京政權正式成立後,一干知識份子對這一新政權猶抱以熱切期望,甚至投身其間,期待國民黨能建立一個現代化的新政府。中國的未來前景看來十分光明,充滿歡欣與樂觀的氣氛。國民黨似乎推翻了腐敗不堪的北京政府,代之以受過良好教育和具愛國熱忱人士組成的新政府。起初,國民黨的確受到民眾的擁護,很少人對國民黨管理公眾事務的權力感到懷疑。好景不長,國民黨的「訓政」陷於內鬥外患的消耗,時人漸感不耐。且訓政與黨治,與民主自由政體相距不小,也易引起知識份子的疑慮。曾在北伐時期對國民黨寄予厚望的胡適,便開始表達強烈不滿。特別在1928年,南京國民政府頒佈了〈暫行反革命治罪法〉,輿論大嘩,北京《晨報》社論便認為「國民黨以反革命三字誅戮異己,箝制言論久矣」。1929年國民黨三全大會又通過〈確定訓政時期黨、政府、人民行使政權治權之分際及方略案〉,竟規定國民黨「於必要時」,可在法律範圍內限制人民的集會、結社、言論、出版等自由,又規定國民需「服從擁護中國國民黨」,始得享受中華民國國民之權利。這類忽視民權與人權的規定,胡適直指:「我們不相信無憲法可以訓政,無憲法的訓政只是專制」;又抨擊國民黨的統治已入一班「不學無術的軍人、政客」之手。而輿論對南京黨治的不滿,也得到了一度失勢的汪精衛、李宗仁、馮玉祥、閻錫山等人之響應,謂南京「以一黨專制之名,行一人專制之實」。蔣介石、胡漢民主導的南京政府,雖取得了政治鬥爭的勝利,但黨治的爭議問題並未真正解決。蔣介石乃於1930年10月提議召開國民黨二屆三中全會,以確定召集「國民會議」、制訂訓政時期之約法諸案。不意這又造成了蔣介石與胡漢民兩人意見的衝突,蔣竟將胡幽禁,史稱「湯山事變」。未幾,胡漢民、汪精衛的支持者共聚於廣州,同持反蔣大旗。兩年多來的黨治努力,似告幻滅。胡漢民深知國民黨的黨治,未孚國民的期望。但是他堅持說,1928年以來的訓政「沒有黨治,只有軍治」;「既然是軍治,便非民治,更非黨治。軍治的帳不能寫到黨治的帳上來」。換言之,胡謂執掌軍權的蔣介石,才是黨治失敗的罪魁禍首。如何面對外界的質疑聲,考驗著南京政府的政治智慧。

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-03-09

教學資源檔案連結

his_00003691.zip (34.87KB)

資源評論或心得分享

相關資源