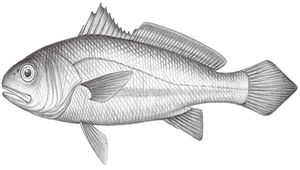

學名:Ellochelon vaigiensis(黄鯔)俗名:黄鯔、豆仔魚、烏仔、烏仔魚、烏魚、截尾鮻棲息深度:0 - 20公尺形態特徵:體延長呈紡綞形,前部圓形而後部側扁,背無隆脊。頭短,圓筒形。吻短;唇薄,下唇有一高聳的小丘和一列絨毛狀唇齒,上唇有1-2列細唇齒。 眼圓,前側位;脂眼瞼不發達。口小,亞腹位;上頜骨末端彎曲向下且寬大略呈方形,末端遠於口角後緣;牙細弱或絨毛狀。鼻孔每側各一對。在稚魚期為圓鱗,隨著成長而變為具有多列錐型櫛刺的櫛鱗;頭部及體側的側線發達;側線數目8-10條;縱列鱗數25-29。鰓耙繁密細長,第一鰓弓下枝鰓耙40-67。背鰭兩個,第一背鰭硬棘IV,第二背鰭鰭條I,8;胸鰭上側位,具16鰭條,基部無藍斑駁或黑點,腋鱗發育不良或缺如;腹鰭腹位,具鰭條I,5,腋鱗發達;臀鰭具鰭條III,8;尾鰭幾近截平。幽門垂數可達23條。新鮮標本體背橄欖綠,體側銀白色或略黃,腹部漸次轉為白色;體側或有約6條由暗色鱗片組成之縱帶。除腹鰭為白色外,各鰭為淡黃色而帶暗色緣;有時尾鰭呈較深的黃色;幼魚胸鰭黑色。以前所記載之截尾鮻(Liza vaigiensis)為本種之同種異名。棲所生態:主要棲息於沿岸砂泥底質地形的海域,而河口區或紅樹林等半淡鹹水海域亦常見其蹤跡,亦常侵入河川下游。以底泥中有機碎屑或水層中的浮游生物為食,群棲性,常成群洄游,幼魚在受到驚嚇時,會有躍離水面的動作。地理分佈:分布於印度-太平洋區水域,由紅海、東非洲至土木土群島,北至日本南部,南至澳洲。臺灣北部及西部有分布。漁業利用:漁期全年皆有,主要為沿岸流刺網或待袋網等法捕獲,但產量不多,且因本種魚體型較小,又沒有烏魚有飽滿的卵,故經濟價值不像烏魚來的高,魚肉適合煮湯或紅燒皆不錯。資料來源:邵廣昭 臺灣魚類資料庫 網路電子版 http://fishdb.sinica.edu.tw, (2018-12-12)

修改日期:2021-10-24