:::

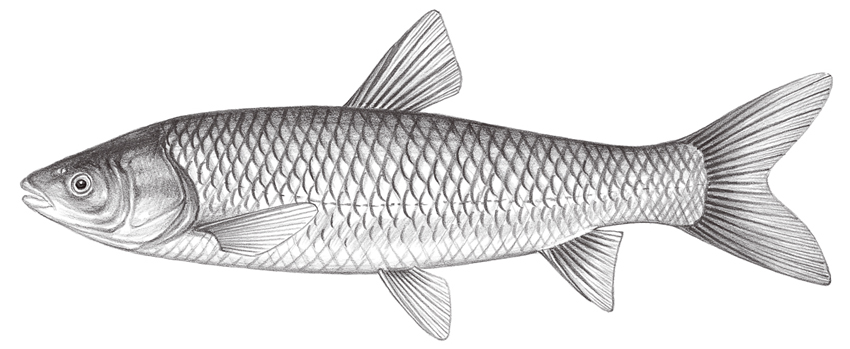

學名:Ctenopharyngodon idella(草魚)

俗名:草魚、鯇、鯤、池魚、草根魚、草鰱(高屏地區)

棲息深度:5 - 30公尺

形態特徵:身體延長,前部略呈圓筒狀,後部稍側扁,腹部圓,無肉稜,尾柄粗狀。頭中大。口大,上頜稍長於下頜。鰓耙數15-19。無鬚。咽頭齒2列,齒式4.2-2.5,側扁呈梳狀,齒面狹凹有溝紋,左右不對稱。體被大型圓鱗,側線完整,略為下彎;側線鱗數39-42。各鰭均無硬棘,背鰭軟條 3(不分枝軟條)+ 7(分枝軟條);臀鰭 3(不分枝軟條)+8(分枝軟條)。體背側青褐色而略帶黃色光澤,腹部銀白色。胸、腹鰭稍帶黃色,餘鰭淺灰色。

棲所生態:初級淡水魚。喜棲息於水流平緩的河川或湖泊中、下層,常成群活動於水草繁生處;性情活潑,游泳迅速。適應力強,以水草等植物性餌料為主要食物。

地理分佈:原產於東亞大陸,自西伯利亞至中國的大型河流之平緩落差河段或湖泊。目前已廣泛分布至歐亞大陸與北美洲。早期引進臺灣後,即分布在臺灣西半部的較大型河川與水庫。

漁業利用:本魚種是中國傳統養殖的四大家魚之一,也是臺灣重要養殖魚類。除供食用外,也供作垂釣之用。本魚種一般以活魚三吃為主。

資料來源:邵廣昭 臺灣魚類資料庫 網路電子版 http://fishdb.sinica.edu.tw, (2018-12-12)

資訊

領域:自然科學

學習階段:國小3-4年級(二)

國小5-6年級(三)

國中7-9年級(四)

國小5-6年級(三)

國中7-9年級(四)

學習內容:INb-Ⅱ-7 動植物體的外部形態和內部構造,與其生長、行為、繁衍後代和適應環境有關。

INe-Ⅲ-11 動物有覓食、生殖、保護、訊息傳遞以及社會性的行為。

Db-Ⅳ-5 動植物體適應環境的構造常成為人類發展各種精密儀器的參考。

INe-Ⅲ-11 動物有覓食、生殖、保護、訊息傳遞以及社會性的行為。

Db-Ⅳ-5 動植物體適應環境的構造常成為人類發展各種精密儀器的參考。

海洋教育

A1 身心素質與自我精進

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣

2018-12-13

教學資源檔案連結

資源評論或心得分享

相關資源