:::

改革與革命都是人群改變政治社會制度結構的方式。人群為什麼要改變政治社會的制度結構,主要乃是舊的制度結構無法滿足實際的社會環境現狀。導致社會制度變遷的動力可分成兩類,分別是外在被動的壓迫和內在自發的演變,而近代中國變動的動力主要為外在的壓迫衝擊。改革是由社會統治力量內部的人群發動改變政治社會制度結構的政治活動,是在舊體制範圍內自上而下的推行,但對舊統治階層的大多數而言,依然是被動的、不得已而為之的事。它的優點是漸進溫和,但換一個角度來看,缺點就是不徹底,就是無法徹底摧毀舊的制度結構。至於改革成敗與否主要取決於當時統治階層的決心與能力。日本明治維新之所以順利因為統治階層具備改革的決心與能力。滿清戊戌變法、立憲運動的失敗原因則是腐朽的統治階層並無改革的誠意,僅以自身的地位利益為最高考量。革命往往是改革不成後,是由人民(即下層被統治階層的社會力量)發動的,完全推翻舊有的體制,舊體制下的主要統治階層、既得利益集團被徹底摧毀。它的優點是較為全面而徹底,但換一個角度來看,缺點就是新舊力量的衝突非常直接激烈,往往造成人群生命的巨大損失,社會的崩潰解體。而革命勝利後的最大隱憂,在於新興的統治力量未必能夠保持革命的果實,主要依賴於內在的社會條件到達什麼樣的程度,民國初年亂象頻紛,主要原因就在於當時的國民水準與社會環境無法支持新型態民主制度的運作。其實不論是改革或革命,都必須付出相當程度的代價,至於選擇改革或革命路線實際上是由當時的社會客觀形勢變遷所決定,並非少數從事政治運動人士所能決定操縱。只要對客觀形勢的觀察角度、價值觀念不同,自然會有不同的傾向和選擇,並沒有誰對誰錯的問題,更何況隨著客觀社會環境的持續變遷,路線的傾向與選擇自然也應該隨時調整,從清末立憲與革命的論爭來看,也可以證明這一點。

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2007-12-04

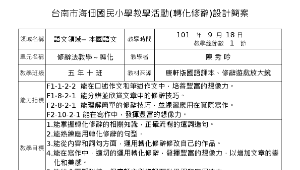

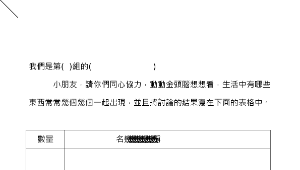

教學資源檔案連結

his_00001749.zip (34.14KB)

資源評論或心得分享

相關資源