:::

傳統航運以兼營運輸與貿易為特色,而且貿易的比重不亞於運輸,例如行駛於東南亞和南北洋的閩廣船隻,其商業色彩就遠在北洋的上海沙船之上;即使是沙船,原先也非以運輸為主力。不過在牛莊豆貨開放後,兩者兼顧的經營手法、尤其偏重在貿易的特性,難以和專業運輸的外國帆船及輪船競爭。首當其衝的是從事東南亞和南北沿岸貿易的閩廣船商,順應潮流,轉而租雇洋船專事沿岸貿易;而沙船業者在面對洋船的強勢壓迫下,從「原不專恃漕運」,改為「以運漕為正業」。但又隨著清朝不得不把漕運轉移到保護輪船招商局後,沙船的生機也就殆消耗殆盡了。同治年間,海運漕糧議題的角力,主要集中在是要繼續保護沙船、或逕行僱用夾板船或輪船的爭論之間,而這亦直接反射出中西運輸航運業的優劣得失。當時江海關道應寶時倡導購買夾板船以濟運時,提出了關於夾板船和沙船的比較:(1)夾板船容量大,所需船數少,管理容易;(2)夾板船有保險,不慮風濤盜賊,沙船則無;(3)夾板船堅固結實,立即可用,歲修費用較沙船大為省,水手工資和運費較沙船少一半;(4)夾板船較沙船迅速,六七個月可運三次勝過沙船往返兩次需費時八個月。應寶時的看法,實則點出西方航運不只在技術上領先,在營運上,也是中國帆船難以匹敵。在1860年代,由於英美帆船在中英貿易等長程航線上的競爭,英美輪船則專注於中國東南沿海及長江內河等較短程航線上的擴張,加上英美船隻對於長程客運有較嚴格的限制,反而使得德國的輕型帆船在中國與東南亞之間的客運上佔有優勢。另一方面,由於德國帆船的船長和員工態度謙遜有禮,深受中國人歡迎,使得原來由中國傳統帆船掌控的上海轉口貿易,幾乎變成由華人轉向雇用德船來轉運,在輪船尚未取得絕對優勢之前的1860年代,中國傳統航運在沿海運輸的地位,就已經漸被德國輕帆船所取代。

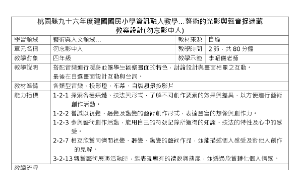

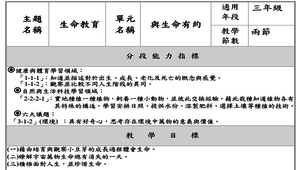

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-05-25

教學資源檔案連結

his_00003862.zip (34.22KB)

資源評論或心得分享

相關資源