:::

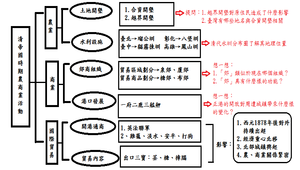

大坌坑文化是台灣最早的新石器時代文化,最早發現於淡水河出海口附近的大坌坑遺址,故以此命名。存在年代約在距今七千至四千五百年前。分佈範圍遍及台灣西海岸河口與海岸台階地及台灣東部,可以推測當時台灣各海岸平原幾乎都是這類型的生活方式。根據考古學家張光直先生看法:「大坌坑文化是一個在濕暖的熱帶、亞熱帶地區適應於海洋、河口和河湖性自然環境的一種文化。」大坌坑文化究竟是外來或本土文化,目前看法多傾向於前者,主要的原因是目前尚未能從台灣發現舊石器時代轉變成為新石器時代的跡象,雙方的文化並無傳承關係。有人認為中國東南沿海地區的一些遺址與大坌坑文化有相似內容,加上考量地理上接近的因素,大坌坑文化陶器的某些特徵都少見於中國東南沿海的遺址,因此仍有爭議。另外有學者認為,大坌坑文化的史前人類生活與環境與住在太平洋小島中的古代南島語族的生活狀況應該是一致的,大坌坑文化也許是古代南島語族的實質體現。但是目前考古上對大坌坑文化所知仍然不足,所以也無法有確切定論。大坌坑文化的史前人類,是最早開始運用製陶技術的人。他們以手工捏製陶器,陶土中含有不少砂粒;並以草和樹枝堆疊出露天開放式陶窯,以攝氏四百至五百度的低溫燒製陶器,因此陶器質地較鬆軟。大坌坑文化的陶器在口緣部位或肩部刻劃有流暢的雙平行線條,形成獨特的曲折、直線或交叉等紋飾。頸部以下則出現粗繩紋壓印裝飾。作法是將繩子纏繞在木拍板上,在成形未乾的陶器表面上拍出花紋,經過燒硬成為陶器表面上縱列有序的繩紋紋飾,考古學家推斷除了裝飾功用外,或許還有易於握持的功能。此為大坌坑文化的陶器最顯著的特色,因此大坌坑文化又稱為「粗繩紋陶文化」。大坌坑文化的史前人類擁有較舊石器時代的人類有更為進步的石器製作技術。他們除了以敲打的方式製作石器之外,開始用研磨加工技術,生產較細緻的石器:1、石斧:有些也稱做石鋤,作為鋤地的工具,可以推測當時可能有一些農業活動或植物採集行為。2、石錛:是一種木工用具,用來砍、鑿、刨各種木頭。由此可以推知當時對木質材料的廣泛利用。3、石鏃:經過琢磨的細小扁平石鏃,應該是漁獵使用的箭頭。顯示漁獵仍是當時重要的食物取得方式。4、有槽石棒:石棒可能是用來拍打樹皮製作衣服之用。5、凹石、石錘:多是直徑約十公分左右的河邊天然鵝卵石,可能是用來敲打製作其它石器、或敲食貝殼的石槌,因此常常在表面中央有凹陷的打擊痕跡。由出土的石器已知大坌坑文化的史前人類已懂得農耕,張光直先生推測可能是種植根莖類作物,耕作型態屬於刀耕火種的游耕階段,狩獵、漁撈才是主要的生產活動。除了糧食之外,大坌坑文化的人類也會栽種苧麻,用紡輪將麻纖維紡成麻線,以水平背帶機織布,或打製樹皮布,製作衣服。當於生產力尚在產食的初起階段,仍然是小型的定居聚落為主,人口並沒有因為進入產食階段而大幅成長。要到新石器時代的中晚期,人口逐漸成長,並開始擴張活動範圍,逐漸從沿著河岸從海濱向內陸地區發展,並開始適應不同的生態環境,出現文化分化的情況。

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-05-17

教學資源檔案連結

his_00003597.zip (34.94KB)

資源評論或心得分享

相關資源

其他人也看了這些資源