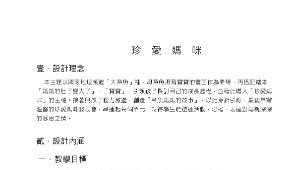

:::

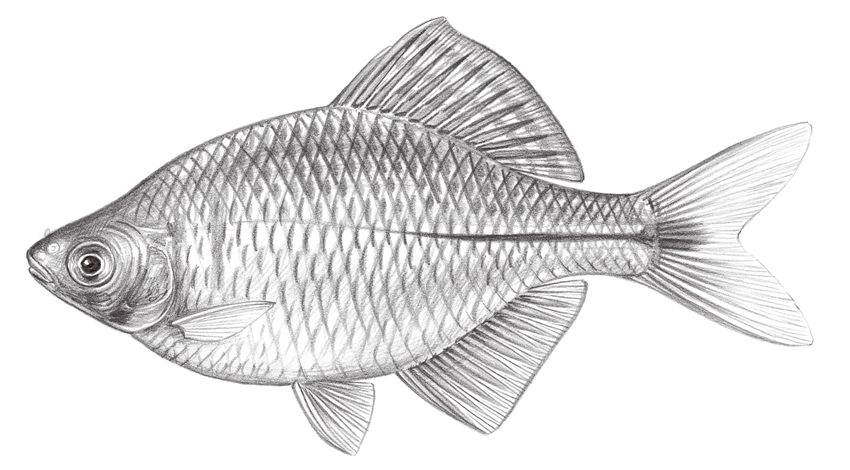

學名:Rhodeus ocellatus ocellatus(高體鰟鮍)

俗名:高體鰟鮍、牛屎鯽仔、紅目鯽仔、鱊、點鱊

棲息深度:0 - 5公尺

形態特徵:體頗高而極側扁,背鰭前為體之最高處。頭短小。眼頗大。吻短而略尖。口小,端位,斜裂。上頜骨末端向後延伸末達眼前線下方。尾柄窄小。各鰭均無硬棘,背鰭軟條2(不分枝軟條)+ 10-11(分枝軟條);臀鰭2(不分枝軟條)+ 10-13(分枝軟條);腹鰭1(不分枝軟條)+ 5-6(分枝軟條)。體被大型圓鱗,側線不完全,中止於胸鰭末端前方;縱列鱗33-35。幼魚背鰭前方具一黑斑,隨成長而漸消失;雌魚體色較淡,沿尾柄中央有條向前呈楔形之水藍色縱紋;雄魚背部淺藍,瞳孔周圍紅色,尾柄中央則有數條紅色縱帶,鰓蓋後方另有一紅色斑。

棲所生態:初級淡水魚。為低海拔緩流或靜止的湖沼水域棲息的小型魚類,較常出現於透明度低、優養化程度略高的靜止水域,常成群活動。雜食性,主要以附著性藻類、浮游動物及水生昆蟲等為食。雄魚為了爭奪交配權,常會表現出強烈的領域性。具有特殊的生殖行為,繁殖期時,成熟雌魚藉著很細長的產卵管,伸入二枚貝(蚌類)的水管中,將卵產於二枚貝內部,藉此受到充分的保護,再由雄魚上前授精,進而完成授精及孵化的程序。孵化後的仔魚仍繼續會停留於二枚貝的鰓瓣間,利用二枚貝的呼吸運動,亦能得到所需要的氧氣,直到卵黃囊消化殆盡,才會離開二枚貝,出去覓食,展開另一階段的生活。

地理分佈:分布於東亞大陸及臺灣,包括中國東部、朝鮮半島、日本及臺灣等地。臺灣原本普遍分布於各平原區的河川或湖泊中,現已較少。

漁業利用:小型魚類,但色彩豔麗,生殖行為特殊,可當觀賞用魚,也是教學的好題材。唯平地不斷開發及棲息環境受污染,數量漸減少中。

資料來源:邵廣昭 臺灣魚類資料庫 網路電子版 http://fishdb.sinica.edu.tw, (2018-12-12)

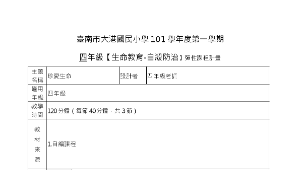

資訊

領域:自然科學

學習階段:國小3-4年級(二)

國小5-6年級(三)

國中7-9年級(四)

國小5-6年級(三)

國中7-9年級(四)

學習內容:INb-Ⅱ-7 動植物體的外部形態和內部構造,與其生長、行為、繁衍後代和適應環境有關。

INe-Ⅲ-11 動物有覓食、生殖、保護、訊息傳遞以及社會性的行為。

Db-Ⅳ-5 動植物體適應環境的構造常成為人類發展各種精密儀器的參考。

INe-Ⅲ-11 動物有覓食、生殖、保護、訊息傳遞以及社會性的行為。

Db-Ⅳ-5 動植物體適應環境的構造常成為人類發展各種精密儀器的參考。

海洋教育

A1 身心素質與自我精進

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣

2018-12-13

教學資源檔案連結

a638-03.jpg (167.26KB)

e096-rh-oc-2.jpg (241.99KB)

e096-rh-oc-1.jpg (236.74KB)

Xray_ASIZP0057073.jpg (227.08KB)

Jheng0358.jpg (203.68KB)

NMMBOL003556.jpg (133.37KB)

資源評論或心得分享

相關資源