:::

五口通商後,北洋海運和長江內河仍為中國帆船活躍的區域,但在1858年簽訂《天津條約》後,中國的江海航權進一步開放:1.增闢沿海口岸:續開牛莊(營口)、登州(?台)、台灣、淡水、潮州(汕頭)、瓊州等港埠。2.開放長江水道:包括鎮江、南京、九江、漢口等港口。《天津條約》不僅「打開了上海以北一千五百英里的沿海貿易」,同時把長江變成外商的「黃金水道」,外人勢力從沿海迅速擴延至內河,傳統航運難以拒抗,急遽潰敗。之後再簽訂《北京條約》(1860)、《長江各口通商暫訂章程》(1861)等條約與附屬章程,讓外國航運業者攫獲龐大的水運利權。1861年初,英美相繼派出各自的武裝船隊深入漢口窺探,同時上海的洋行紛紛購置船隻,利用太平天國戰亂,趁機哄抬運價,爭奪長江沿線的運輸貿易,利潤豐厚到「往返一次,所收水?,足敷『購船』成本」。繼中國沿海航線之後,長江成為列強侵陵角逐的場域。最早將輪船駛進長江的是美商瓊記洋行,旗昌公司緊隨在後。英商最早闖入長江航線的則是寶順與怡和兩家洋行。在英美四大洋行進據長江航線後,其他一些洋行也陸續搶進。但由於競爭激烈,逕以削價對陣交手,使得許多公司由盈轉虧,漸感難以支持,不得不轉售他人或撤出長江航線。1867年,列強再藉著修約,提出擴大內河行船、貿易的要求,將中國從東北直到華南的重要內河,都列為覬覦與開拓的目標,尤其是自漢口上溯重慶的長江上游(川江),1869年英國即已深入窺探,為川江行輪、通商、擴大華西廣大的內地市場先行準備,乃至1879年《煙臺條約》的簽訂,可謂是英國為入侵中國內地積極運作的產物。未經幾年,英國商人就成功的試航於川江了。在西方列強大肆爭奪長江利益的同時,也未忘記拓展中國沿海及珠江下游的航運勢力,1860年代初期,外商輪船已經以上海為中心,定期航行到沿海每一開放的口岸,有些並把航線延伸到台灣。

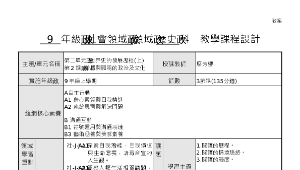

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-05-25

教學資源檔案連結

his_00003865.zip (34.28KB)

資源評論或心得分享

相關資源