:::

1889年開始,原本在七堵、八堵附近進行的基隆河淘金範圍,逐漸向基隆河上游發展,淘金客在小、大粗坑溪合流處,發現豐富的金砂,於是再沿大粗坑溪溯溪而上,希望能找到金礦源頭,1892年終於在九份山頂找到了小金瓜金脈露頭。九份山發現金脈源頭,一經傳出,自基隆河下游及三貂、雙溪的淘金礦工,立即從四面八方聚集九份山,以小金瓜露頭為中心,附近的大粗坑、小粗坑、大竿林、金瓜石等礦床也陸續被發現,礦工們漫無計畫地在山腹溪流附近任意開採,希望能一夕致富。在九份山上採金,也比照基隆河淘金辦法管理,需向當時承包金砂管理業務的金寶泉商號付費購買採金牌,直到1894年金寶泉租約期滿,清政府收回採金管理權,重新開辦金砂局,特別在九份及小粗坑設立分局管理,嚴禁逃牌盜採,當年黃金產量已高達六千多兩,小小的九份山也就成為了名符其實的金寶山。1895年,因馬關條約,清政府將臺灣割讓日本,才剛發現的金寶山隨即拱手讓人。清光緒年間,陸路交通不便,往來於臺北地區全靠基隆河水路運送補給,九份山下水運接駁渡口以柑仔瀨,就是現在瑞芳鎮的柑坪里已成為臺北地區往返於噶瑪蘭之間的必經之地。後來因為金瓜石及九份山區陸續發現金礦,採金人絡繹不絕;當年在九份、金瓜石採礦的人,必先經由柑坪里上山,而當時柑坪里有一家名為「瑞芳」的商店,是上山者或往返噶瑪蘭的物資補給、休息的地方,也常會約在這家店一起上山或進行交易買賣,之後這個地區逐漸聚集人口,發展為聚落鄉鎮,「瑞芳」也沿襲成為這個鎮的鎮名。

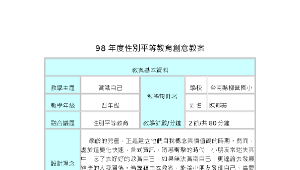

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-06-09

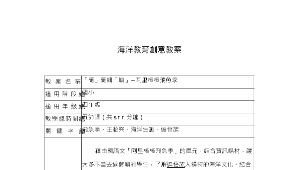

教學資源檔案連結

his_00002657.zip (34.01KB)

資源評論或心得分享

相關資源