:::

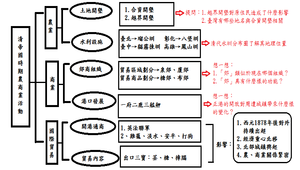

《唐律疏議?名例律》第一條即為五刑,沿用隋代的笞、杖、徒、流、死為法定刑罰。笞刑有五等,從笞十至五十,每十為一等。唐代的笞刑,是用荊條責打犯人的腿部或臀部。笞是對犯小過錯者的處罰,也有羞辱的意味。杖刑有五等,從杖六十至一百,每十為一等。杖刑源於鞭撲之刑,五刑定制後,杖比笞重。唐代杖刑有三種,由輕到重,分別為:笞杖、常行杖、訊囚杖,各有杖制及規定。杖刑原施打於犯人的腿、臀、背部,卻因唐太宗、唐文宗認為杖施於背,易致人傷殘至死,於是下令不得鞭背。但其詔令沒有改變笞、杖部位的規定。徒刑有五等,從徒一年至三年,每半年為一等。徒刑是讓犯人戴上刑具,拘圜土(配役場所),強迫勞役。勞役項目隨著當地官衙的需要,以及犯人的性別而有所不同,如京城犯徒者,男犯送將作監,女犯送少府監。犯人在此期間,還有特定的休假日,但不能離開服役場所。流刑有三等,有流二千里、二千五百里、三千里。流刑是對犯重罪者的處分,因罪不至死,於是放逐遠方服苦役。對當時人來說,古代交通不便,流刑算是很重的處罰。須注意的是,唐承隋制,沿用三流,但每等卻比隋多一千里。這不僅是因為唐代疆域遼闊,同時還能拉開徒刑和流刑的量刑幅度。此外,還有「五流」,即為加役流(屬減死之刑)、反逆緣坐流(家人犯謀反而連坐者)、子孫犯過失殺流、不孝流、會赦減死流,其性質與情節比前三流還重。死刑有絞、斬二種。死刑即古之大辟,剝奪罪犯生命的刑罰。由於儒家思想的影響,斬刑在形式的意義上又重於絞刑。死刑與其他四刑不同之處,是有特定的行刑時間。例如:必須避掉立春至秋分期間、斷屠月、禁殺日、大祭祀日……等。死刑執行時,必須有人監督,若死囚於行刑前,強烈表達冤屈,就得停止行刑,並上奏皇帝。自唐以後,五刑制度完全確立,成為之後歷代刑罰制度仿效的藍本。直到清末變法,始終沒有脫離五刑的範疇。

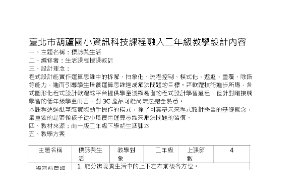

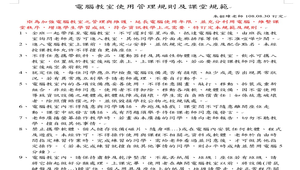

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-06-03

教學資源檔案連結

his_00002379.zip (34.26KB)

資源評論或心得分享

相關資源