:::

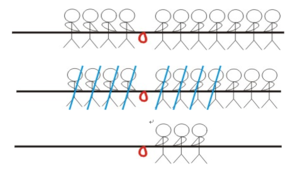

明朝開國之初,沿襲元朝制度,仍以中書省為政治中樞,置左右丞相,輔佐皇帝綜理各項事務。當時中書省權力極大,總領百官,除了人事任免,決策與行政,監督皇帝百官,以及掌有財政權之外,中書省還掌管軍務,例如明初開國功臣徐達,擔任中書右丞時一直就是軍隊的最高指揮官。中書丞相更是位處皇帝一人之下,百官之上,當時六部皆轄屬於中書省,如同宰相之屬吏。宰相是皇帝在朝廷上最重要的助手,但是兩者間又存有一種矛盾:宰相憑藉極大權力和明敏幹練輔佐皇帝,但又因此而使皇帝的意志難以任意實施,甚至威脅皇帝本人的權力和地位。尤其元代又以「政專中書」而亡,這正是明太祖所深為憂慮的。因此,在明朝政局逐漸穩定後,明太祖便開始積極進行對現行體制改革的步驟,逐漸將權力集中於君主一身。首先,進行地方行政體制的改革。洪武九年(1376)將地方上的行中書省改為承宣布政司,罷行省平章政事等官,而改設布政使,另設按察使司,都指揮使司,各司對六部和皇帝負責,行省不再為中書省在地方的分屬機關。其次,設立通政司。凡有題奏皆須經由通政司傳遞至大內,與元代諸事皆不得跳過中書省上奏不同,皇帝得以直接審閱大臣的章奏。洪武十三年(1380)以左丞相胡惟庸謀反,詔罷中書省,廢丞相,將六部首長升格為尚書,成為直屬皇帝轄下的最高一級的獨立機關,並且提升御史科道官員的地位和職權,改大都督府為中、左、右、前、後五軍都督府,軍權不專於一司。最後,洪武二十八年(1395),更進一步敕諭「以後嗣君不許立丞相,臣下敢有奏請設立者,文武群臣即時劾奏,處以重刑。」並且載入《皇明祖訓》,令後世子孫永世遵守。明太祖廢相之後,原有的相權為六部及監察機關所分割。各部門既直接對皇帝負責,受皇帝監督,獨立行使職權,又彼此相互制衡監督。監察機關可以監查六部,六部亦可藉由本部給事中對監察機關進行彈劾,防止監察機關權力的濫用,破壞國家部門的正常運作。因此形成了一套新的監察體制,其對明初的吏治產生了很大的作用。廢相也改變了漢唐以來分寄大權於宰相的舊制,皇帝總攬了國家一切權力,親理天下軍政事務,六部五府皆不相統屬,一概成為皇帝之下的平行單位,全然聽命於君主的「乾剛獨斷」,形成了中國制度史上君主獨裁的政治體制。

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-06-03

教學資源檔案連結

his_00001444.zip (34.50KB)

資源評論或心得分享

相關資源

其他人也看了這些資源