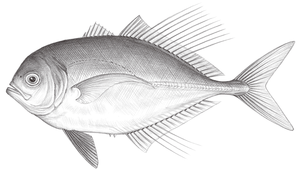

學名:Atropus atropos(溝鰺)俗名:溝鰺、銅鏡、白鯌仔(澎湖)棲息深度:5 - 35公尺形態特徵:體呈卵圓形,極度側扁。脂性眼瞼不發達。體被小圓鱗,胸部由胸鰭基部至腹鰭基底後方具一裸露無鱗區。齒細小,上頜呈一齒帶;下頜前方呈齒帶,後方則為一列細齒。腹部具一深溝,腹鰭、肛門和臀鰭前方2游離硬棘均可收藏其中。第一背鰭棘間有膜相連。第二背鰭與臀鰭同形,二者其後方之鰭條若為雄魚則延長,幼魚及雌魚則無。腹鰭長,末端及臀鰭起點。體背藍灰色,腹部銀白色。腹鰭深黑色。無離鰭。幼魚時體側4~5條橫斑,成魚則不明顯。全世界僅一屬一種。棲所生態:主要棲息於淺岸邊,通常三、兩成群游動於表層水域。主要以蝦子、橈腳類、十腳類等甲殼類動物為食。地理分佈:分布於印度-西太平洋之暖水域,包括波斯灣區、印尼、南中國海、臺灣、東海、黃海及日本等沿岸。臺灣各地沿岸可見,唯數量不多。漁業利用:漁法可使用底拖網、一支釣或設陷井。一般以清蒸或紅燒食之,肉細味美。資料來源:邵廣昭 臺灣魚類資料庫 網路電子版 http://fishdb.sinica.edu.tw, (2018-12-12)

修改日期:2021-10-24