:::

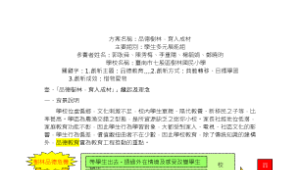

1919年,在德國國防軍特別班中,經濟學講師古特里德?費德(Gottfried Feder)啟迪了希特勒,希特勒在與費德討論並深入研讀馬克思的著作後,認為國際資本集團不僅是第一次世界大戰的首要煽動者,而且還不斷製造戰爭以獲 利。猶太人一方面利用資本主義的手段不遺餘力地剝削人類,另一方面則用猶太人馬克思社會主義的學說去籠絡在他們權勢下的犧牲者,讓這些廉價奴工們陷入互相爭鬥的悲慘命運。這引發了希特勒創立國家社會主義的動機。帶有濃厚種族主義的國家社會主義成為納粹黨的核心價值,這種意識型態,可以從希特勒青年團的思想課程內容與當時德國的社會氛圍明確感受出來。自1933年開始,德國十八歲以下的青少年們,不斷被灌輸日耳曼民族的輝煌歷史,以及第三帝國為爭取「德意志民族的解放與復興」,所做出的犧牲與貢獻。除了神化自身政權的歷史定位,國社黨也充分透過各類分支團體塑造其他國家或民族的負面形象。在希特勒青年團的思想課程中,德國對外侵略的行為被定義是替日耳曼民族爭取生存空間,而斯拉夫人等非日耳曼民族則是所謂的「劣等民族」,其存在的目的只是為了滿足德意志民族的勞動人口需求而已。不僅只是在對年輕人的教育,社會上也瀰漫這種想法。為了要保障日耳曼民族此一「優等民族」的永續發展,女大學生被鼓勵獻身於黨衛軍那些金髮碧眼、身材高大的成員,以獻給領袖(希特勒)「更多的孩子」;至於和波蘭等東歐國家過從甚密的女性則遭受了公開性的批判,指責他們污染了民族在血統上的純淨。

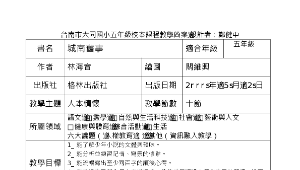

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-06-02

教學資源檔案連結

his_00003713.zip (34.06KB)

資源評論或心得分享

相關資源