:::

鴉片戰後,中國於1844年 (道光24年)所簽的中美、中法五口通商章程中,允許外國人在五口建造教堂,中國人若將禮拜堂或墳地觸犯毀壞,地方應嚴拘重懲。同一年,道光皇帝准許中國人至外人建造的天主堂作禮拜、入教,正式廢除了對基督教的禁令。1846年,道光皇帝頒佈諭旨,認為天主教是勸人為善,與其他邪教不同,因此准免查禁,並且歸還康熙年間的天主教教產。道光所頒佈的諭旨,明確規定傳教士的活動僅限通商口岸,仍然禁止入內地傳教。至英法聯軍後簽訂的天津條約中規定,中國有保護傳教的責任。咸豐10年(1860)的中法北京條約,允許法國傳教士在各省租地建造教堂、醫院,中國人民任其信教,地方官須善待保護。條約對天主教的保護,易引起民教衝突,造成教案頻生。雍正禁教後,教堂多被沒收充公,有的已改建,有的是多次易手,要查還相當困難。傳教士仗著條約和外國的勢力,常不顧實情,任意需索,要求會館、書院、廟宇等,應予退還,甚至強迫買賣田地、低價勒索,或強迫官方撥用土地,遭致民間反感。此外,傳教士深入內地傳教,也常攻擊、破壞中國一些傳統習俗,或干預訴訟,使中國社會秩序大受動搖。再者,教民破壞神像、毀壞祠堂,民間酬神賽會演戲時,教民既不出資,又參與觀戲遊樂,讓平民心生不滿。種種民教之間的誤會、衝突,皆在條約保護、內地傳教後一一浮現,教案也隨之發生。

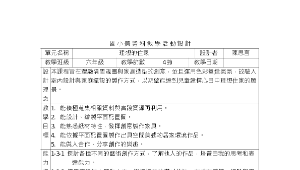

資訊

領域:社會領域-社會

學習階段:國小3-4年級(二)

國小5-6年級(三)

國中7-9年級(四)

國小5-6年級(三)

國中7-9年級(四)

學習內容:Af-Ⅱ-1 不同文化的接觸和交流,可能產生衝突、合作和創新,並影響在地的生活與文化。

Af-Ⅲ-2 國際間因利益競爭而造成衝突、對立與結盟。

公Ad-Ⅳ-2 為什麼人權應超越國籍、種族、族群、區域、文化、性別、性傾向與身心障礙等界限,受到普遍性的保障?

Af-Ⅲ-2 國際間因利益競爭而造成衝突、對立與結盟。

公Ad-Ⅳ-2 為什麼人權應超越國籍、種族、族群、區域、文化、性別、性傾向與身心障礙等界限,受到普遍性的保障?

學習表現:1c-Ⅱ-1 判斷個人生活或民主社會中各項選擇的合宜。

1b-Ⅲ-2 理解各種事實或社會現象的關係,並歸納出其間的關係或規律性。

歷1b-Ⅳ-2 運用歷史資料,進行歷史事件的因果分析與詮釋。

1b-Ⅲ-2 理解各種事實或社會現象的關係,並歸納出其間的關係或規律性。

歷1b-Ⅳ-2 運用歷史資料,進行歷史事件的因果分析與詮釋。

多元文化教育

閱讀素養教育

閱讀素養教育

C3 多元文化與國際理解

A2 系統思考與解決問題

A2 系統思考與解決問題

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-05-26

教學資源檔案連結

his_00000521.zip (33.94KB)

資源評論或心得分享

相關資源