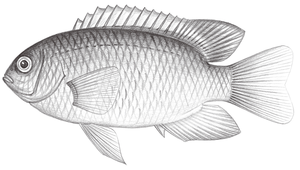

學名:Pterois antennata(觸角簑鮋)俗名:觸角簑鮋、獅子魚、長獅、魔鬼、國公、石狗敢、虎魚、雞公、紅虎、火烘、石頭魚棲息深度:1 - 50公尺形態特徵:體延長,側扁。頭中大,棘稜具明顯的鋸齒狀。眼中大,上側位;眼眶略突出於頭背緣;眶上骨皮瓣小或缺如。口中大,斜裂,上下頜等長;下頜無鋸齒狀緣,亦未被細鱗;吻僅具1對短鬚;鼻瓣短。淚骨寬大且方形,外側具數個小棘,上緣具1短小之關節突起。眼眶下具5個眶下骨。眶前骨中部具5輻射狀感覺孔管。前鰓蓋骨2-3棘;鰓蓋骨具1扁棘,棘前無稜。下鰓蓋骨及間鰓蓋骨無棘。額骨光滑,眶上稜高凸,具微小眼前棘與眼後棘各一個;眼間額稜不明顯,無棘。頂骨光滑,左右大致相連;頂稜高且側扁,後端具1短而鈍之頂棘;眼後至側線前端具1微小蝶耳棘,有時不明顯;翼耳稜略高突,後端具1棘;後顳稜低平,後端具1棘;肩胛稜斜直,後端具1棘;無脈棘。前額骨高突,吻背後部橫凹,眼間距凹入。背鰭長且大,硬棘與鰭條有鰭膜相連,硬棘部鰭膜凹入而近基底,硬棘部的基底長於軟條部的基底,第6至第9硬棘最長,最後2硬棘最短,具硬棘 XIII,軟條 11-12;臀鰭起始於第10硬棘下方,鰭長度較背鰭軟條短,鰭條後方延伸至背鰭前半部,具硬棘 III,軟條6-7;胸鰭寬長,無鰭條分離,長度超過尾鰭基部,上無鰭條分枝,軟條16-17;腹鰭延長且大,胸位,具硬棘 I,軟條5;尾鰭圓形。體紅色,具白色細長橫紋;背鰭硬棘紅色,具數條白色斑紋橫列;胸鰭及腹鰭通常為淡紅色或紅褐色,具褐色或藍色圓斑;背鰭軟條部、臀鰭及尾鰭皆淡色,軟條散布棕色和白色斑點。(李承運、林沛立2012/11編寫)棲所生態:主要棲息於珊瑚、碎石或岩石底質的礁石平臺;也被發現於岸邊到外礁區中有掩蔽的潟湖與洞穴區等。有時會形成小群魚群。棲息深度通常在水淺的區域,但是有報告發現於 80 公尺深處。在大洋性的漂浮階段時,可以移動很長的距離,並且遠離原棲地到亞熱帶區域。背鰭鰭棘下具毒腺,是海中危險生物。地理分佈:分布於印度-太平洋區,西起紅海、東非及南非,東到萊恩島(Line Is.)及匹特開恩島(Pitcairn Is.),北至日本南部,南至澳洲新南威爾斯(New South Wales)、克馬得群島 (Kermadec Is.)及復活島。臺灣分布於西南部、南部、東北部、澎湖、綠島及蘭嶼。漁業利用:中小型魚類,除學術研究及水族觀賞外,偶有人食用。在水族商業上具有經濟性。資料來源:邵廣昭 臺灣魚類資料庫 網路電子版 http://fishdb.sinica.edu.tw, (2018-12-12)

修改日期:2021-10-24