:::

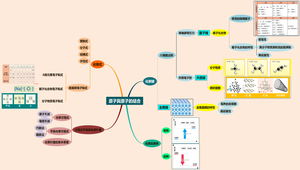

臺灣早期街道空間中,「亭仔腳」原是為了遮風避雨而建的騎樓,卻意外地成為人車分道的雛型。隨著時代演進,交通工具從牛車、人力車轉變為汽機車,街道越發擁擠,行人安全也愈加重要。城市規劃因而逐步導入紅磚步道、人行道與斑馬線等設計,明確區分人行與車行空間。「亭仔腳」作為過渡空間的歷史意義,不僅見證了城市交通模式的改變,也反映出城市發展對行人友善與生活品質的追求。透過街道設計的演變歷程,我們得以重新思考城市空間的規劃理念,並設想未來如何打造更宜人、安全且以人為本的城市環境。

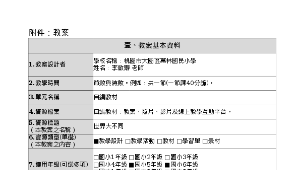

資訊

領域:社會領域-社會

學習階段:國小3-4年級(二)

學習內容:Ab-Ⅱ-1 居民的生活方式與空間利用,和其居住地方的自然、人文環境相互影響。

Ca-Ⅱ-1 居住地方的環境隨著社會與經濟的發展而改變。

Ca-Ⅱ-1 居住地方的環境隨著社會與經濟的發展而改變。

學習表現:2a-Ⅱ-1 關注居住地方社會事物與環境的互動、差異與變遷等問題。

3a-Ⅱ-1 透過日常觀察與省思,對社會事物與環境提出感興趣的問題。

3a-Ⅱ-1 透過日常觀察與省思,對社會事物與環境提出感興趣的問題。

A2 系統思考與解決問題

素材

創用CC 姓名標示-非商業性 4.0 國際

引用請標示資料來源:數位文化資源服務與教學推廣計畫(國立政治大學)

2025-09-17

教學資源檔案連結

(資源縮圖)歷史.png (1.59MB)

資源評論或心得分享

相關資源

其他人也看了這些資源