:::

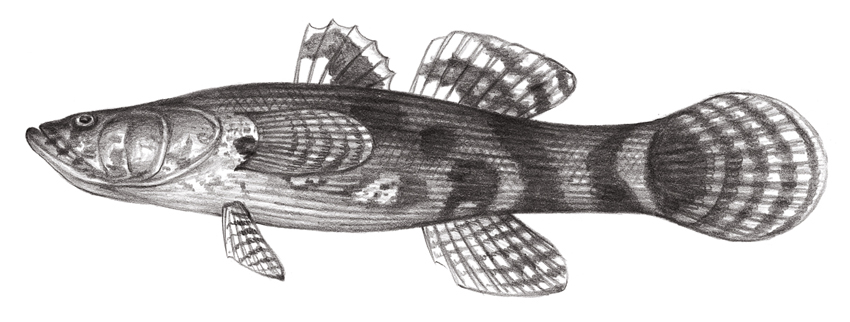

學名:Oxyeleotris marmorata(斑駁尖塘鱧)

俗名:雲斑尖塘鱧、黑咕嚕、烏咕嚕仔、筍殼魚、雲斑尖塘鱧、土鮒、竹殼仔、九鯡

棲息深度:0 - 25公尺

形態特徵:第1背鰭:Ⅵ;第2背鰭:Ⅰ/ 9。臀鰭:Ⅰ/ 8;胸鰭:16~18;腹鰭:Ⅰ/ 5;尾鰭:3+16+5。縱列鱗 68~70;橫列鱗 23~25;背鰭前鱗 38~42。體長為體高的4.3~4.4倍;為頭長的2.8~2.9倍。頭長為吻長的4.1~5.2倍;為眼徑的4.8~6.1倍;眼間距的3.9~4.1倍。尾柄長為尾柄高的1.7~1.8倍。體延長,魚體前部分呈圓筒狀,後部側扁。背緣、腹緣微微隆起,尾柄較高。頭中大,形狀微尖,稍平扁;頭後高而稍平扁,頭寬大於頭高。頭部無感覺管孔。吻短,稍尖,平扁,吻長為眼徑的1.4倍。眼中大,上位,稍突出。兩眼間隔寬平,約為眼徑的0.9~1.4倍,兩眼間隔區也無感覺管孔。鼻孔每側兩個,分離:前鼻孔圓形,具有短管,接近上唇;後鼻孔小,在眼睛前方。口大,前上位,口裂向後延伸至對應於眼睛中位。上、下頜齒形狀細尖,多行,外列齒形狀較大;鋤骨無齒。唇厚。舌大,游離。鰓孔寬大,向前向下延伸至前鰓蓋骨後緣的下方。前鰓蓋骨和鰓蓋骨後緣無小棘。鰓蓋上方無感覺管孔。前鰓蓋骨後緣有3個感覺管孔。鰓被架6條。魚體佈有櫛鱗,頭、頸、胸鰭基部和腹部為弱櫛鱗;吻部和下顎面無鱗。無側線。背鰭2個,相距較近:第1背鰭起於胸鰭基部後上方,第2、3棘最長,後端不會延伸到第2背鰭起點;第2背鰭較長,平放時不延伸至尾鰭基部。臀鰭起點與第2背鰭相對。胸鰭寬圓,扇形,中側位。腹鰭小,起點於胸鰭基部的下方,內側鰭條長於外側的鰭條,左、右腹鰭靠近,但不相連、癒合,腹鰭末端遠離肛門。尾鰭長圓形。頭部及體側為深褐色,腹部淺色;頭部在眼睛後方隱約具有2~3條呈放射狀的縱紋;體側具雲紋狀斑塊及不規則橫帶;尾鰭基部具有三角形的大褐斑。各鰭為淺褐色,背鰭、臀鰭、腹鰭及尾鰭上各有許多黑色條紋;胸鰭基部的上、下方通常具有1個褐色斑。(林上智、林沛立編寫 2012/10)

棲所生態:暖水性中大型底層穴居性魚類,主要棲息於熱帶、亞熱帶湖沼、野塘、水庫、河口、溪流等淡水區域。亦分布於河川的中下游,或者河口的止水或緩流區域。不喜好游動,通常躲藏於石縫間。肉食性,攻擊性強,攝食其他小型魚類,或蝦、蟹等無脊椎動物。

地理分佈:為外來魚種,原分布於東南亞,包括湄公河與湄南河流域、馬來半島、印度、菲律賓與印尼。1975年將本種作為養殖對象,由柬埔寨引進臺灣養殖。因逃逸之故,目前在臺灣西南部及南部的河川下游、湖埤及水庫等水體,已能自然繁殖而形成一個穩定的入侵種族群。

漁業利用:可供食用,具有一定的經濟價值。

資料來源:邵廣昭 臺灣魚類資料庫 網路電子版 http://fishdb.sinica.edu.tw, (2018-12-12)

資訊

領域:自然科學

學習階段:國小3-4年級(二)

國小5-6年級(三)

國中7-9年級(四)

國小5-6年級(三)

國中7-9年級(四)

學習內容:INb-Ⅱ-7 動植物體的外部形態和內部構造,與其生長、行為、繁衍後代和適應環境有關。

INe-Ⅲ-11 動物有覓食、生殖、保護、訊息傳遞以及社會性的行為。

Db-Ⅳ-5 動植物體適應環境的構造常成為人類發展各種精密儀器的參考。

INe-Ⅲ-11 動物有覓食、生殖、保護、訊息傳遞以及社會性的行為。

Db-Ⅳ-5 動植物體適應環境的構造常成為人類發展各種精密儀器的參考。

海洋教育

A1 身心素質與自我精進

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣

2018-12-13

教學資源檔案連結

資源評論或心得分享

相關資源