:::

以現代考古學的方法研究台灣地下出土的資料始於日治時期。1896年,日本國語學校的教師栗野傳之丞,在台北市近郊芝山岩發現一件石器。隔年,日本學者伊能嘉矩和宮村榮一,在台北市的圓山發現一處包含石器、骨器以及陶器的貝塚。使人們開始注意到到台灣在遠古時代極有可能已經有人類居住,往後的數十年間有不少的日本學者來台投入台灣考古學的研究,在台灣各地發現眾多考古遺址。1928年台北帝國大學成立,其中屬於文政學部的土俗人種學教室開始設立,在配合殖民政策的背景下,負責人類學和考古學研究的重要責任。此一時期的調查活動更具規模,方法也更加系統化。考古學家在台灣各地發現許多重要史前遺址,並且展開考古調查和發掘,可說是奠定了台灣考古學的基礎。而他們所關心的主要問題,便是有關於台灣史前人類和文化所屬的系統以及他們的來源。二次世界大戰結束之後,台北帝國大學改為台灣大學,「土俗人種研究室」則改為「考古人類學系」,配合中央研究院歷史語言研究所等機構,繼承日據時代的基礎,繼續從事考古研究。從民國53年到69年,陸陸續續地發現了大坌坑遺址、八仙洞遺址。八仙洞遺址的發現確立了長濱文化單獨性。民國60年代張光直教授所領導的「台灣省濁水溪與大肚溪流域自然史與文化史料科技研究計畫」,簡稱「濁大計劃」,一方面提供許多重要的新資料;另一方面則是首次著重考古遺址與生態環境間相互關係的研究。而民國70年代最重要的過於卑南遺址的發現。根據遺址中豐富的出土文物,以人類過去文化、行為的解釋為主要取向,解釋當時可能的社會狀況。同時設立許多文物館、博物館,宣揚古蹟保護理念。

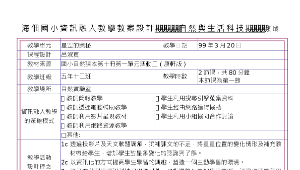

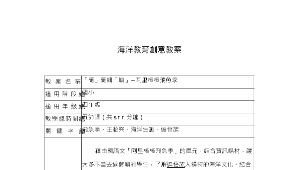

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-05-17

教學資源檔案連結

his_00003592.zip (34.07KB)

資源評論或心得分享

相關資源

其他人也看了這些資源