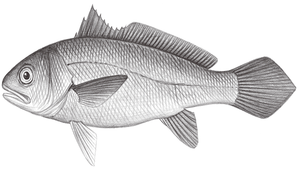

學名:Atrobucca nibe(黑)俗名:黑姑魚、黑口、烏喉、黑喉(臺東)、加正、烏加網、黑喉、臭魚棲息深度:45 - 200公尺形態特徵:體延長,側扁。口裂大,端位,傾斜,吻不突出,上頜稍長於下頜,上頜骨後緣達瞳孔中央下方;上頜最外列齒擴大,內列齒細小呈絨毛狀齒帶,左右側齒中斷不相連,下頜齒內列齒擴大,外列齒前端聚成一撮。 吻緣孔5個,圓形的中央緣孔在吻緣葉上方,內、外側緣孔沿吻緣葉側裂,吻緣葉完整不被分割;吻上孔3個,圓形呈弧狀排列;頦孔6個,中央及內側4孔呈四方排列。鼻孔2個,卵圓形後鼻孔較圓形前鼻孔大。 眼眶下緣達上頜中間附近的水平線位置。前鰓蓋後緣具鋸齒緣,鰓蓋具2扁棘;具擬鰓;鰓耙細長,最長鰓耙略長於鰓絲。除頭頂後半部外,頭部皆被圓鱗,其餘身體各部皆被櫛鱗,背鰭軟條基部和臀鰭基部各有一列鞘鱗,尾鰭基部1/3有小圓鱗。背鰭基起點在腹鰭基後方;胸鰭末緣達背鰭軟條部,胸﹑腹鰭基起點在鰓蓋末下方;尾鰭楔形。 耳石為白姑魚型,腹面蝌蚪形印跡之「尾區」僅微彎,末端稍擴大;腹腔膜黑色,胃為卜字形,腸為2次迴繞型,幽門垂9-10個,鰾為黑型,前部不突出,附枝27-29對,不延伸至頭部,具有腹分枝及背分枝,皆呈翼狀開展。體為灰紫色;背鰭褐色,軟條部較深;尾鰭黑褐色;臀鰭無色有細黑斑;腹鰭無色;胸鰭淺褐色;口腔及鰓腔黑色;鰓蓋青紫色。棲所生態:主要棲息於砂泥底質較深海域,棲息深度在45-200公尺以上。肉食性,以追逐小型游泳生物為食,如小魚、小蝦蟹等。繁殖季在夏初,常會大量集結。地理分佈:分布於印度-西太平洋區,西起非洲東部,東至菲律賓,北至韓國濟州島、日本南部及中國大陸沿海,南至澳洲北部等皆產。臺灣主要產於西部及北部沿海。漁業利用:是臺灣拖網漁業之重要漁獲物之一,盛產期在5-8月。肉質佳,糖醋、清蒸皆宜。資料來源:邵廣昭 臺灣魚類資料庫 網路電子版 http://fishdb.sinica.edu.tw, (2018-12-12)

修改日期:2021-10-24