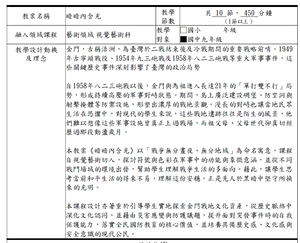

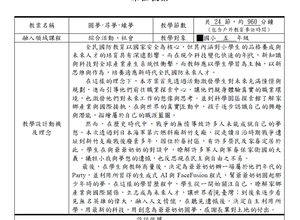

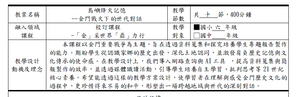

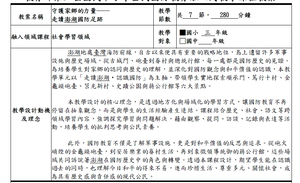

金門,古稱浯洲,為臺灣於二戰結束後及冷戰期間的重要戰略前哨。1949年古寧頭戰役、1954年九三砲戰及1958年八二三砲戰等重大軍事事件,這些關鍵歷史事件深刻影響了臺灣的政治局勢自1958年八二三砲戰以後,金門與馬祖進入長達21年的「單打雙不打」局勢,形成持續高壓的軍事對峙狀態。期間,島上廣泛建設碉堡、防空洞與射擊掩體等防禦設施,形塑出濃厚的戰地景觀。漫長的對峙也讓當地民眾生活在恐懼中,對現代的學生來說,這些戰地遺跡往往是陌生的風景,他們難以想像這些軍事設施曾真正上過戰場,而祖父母、父母世代卻真切經歷過那段動盪歲月。本教案《暗暗內含光》以「戰爭無分晝夜、無分地域」為命名寓意,課程自視覺藝術切入,探討符號與色彩在軍事中的功能與象徵意涵,並從不同戰鬥場域的環境出發,幫助學生理解戰爭生活的多面向。藉此,讓學生思考當前和平生活的得來不易,理解這份安穩,正是先人於黑暗中堅守所換來的光明。本課程設計亦著重於引導學生實地探索金門戰地文化資產,從歷史脈絡中深化文化認同,並藉由災害應變與防護議題,提升面對突發事件時的自我保護能力,落實全民國防教育的核心價值,並培養具備歷史感、文化感與安全意識的現代公民。

修改日期:2025-10-27