:::

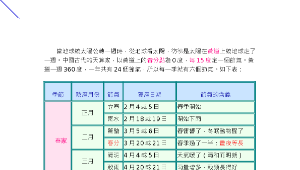

二十四節氣起源於中國的黃河流域,春秋時代已有了春分、秋分、夏至及冬至等四個節氣。春分及秋分這兩天晝夜長短相等,最初被稱為「日中」、「宵中」,後統稱為「日夜分」。夏至日由於白晝最長,起初叫「日永」,後又稱「日長至」;冬至日白晝最短,初稱「日短」,後又稱「日短至」。隨著農業的發展,節氣也日漸充實,《呂氏春秋》已明確提到立春、立夏、立秋及立冬。到秦漢時期,二十四節氣已完全確立,在《淮南子.天文訓》中已出現了跟後來完全相同的二十四節氣名稱,只是「驚蟄」古稱「啟蟄」,是為避漢景帝(劉啟)名諱而改名為「驚蟄」。

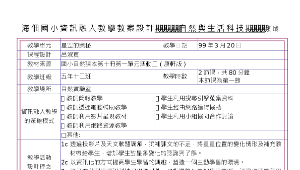

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-06-08

教學資源檔案連結

his_00001909.zip (33.38KB)

資源評論或心得分享

相關資源

其他人也看了這些資源