:::

在眾多改革項目中,廢除八股考試的變革,因為牽連到全國各地眾多科舉考生的前途利益,為最受爭議的項目,所遭受的阻力也是最大,因而失去民間知識份子的支持。而汰除閒散衙門與冗員,更直接衝擊官員的既有地位與利益,遭到強烈的反對聲浪。至於裁撤綠營,命旗人自謀生計,勢必導致眾多滿人的既得利益喪失,引來滿漢之間的嫌隙對立,使滿人官員更為痛恨猜忌。康有為之弟康廣仁即提出質疑「規模太廣,志氣太銳,包攬太多,同志太孤,舉措太大,當此排者、忌者、擠者,盈衢塞巷,而上又無權,安能有成?」康有為在《新學偽經考》一書中認為古文經書如《周禮》、《逸禮》、《毛詩》、《左氏春秋》,乃是漢人為幫助王莽篡漢,用孔子的語氣所偽造,藉以動搖泥古的保守觀念,舊學說不完全可信。在《孔子改制考》一書中認為經書乃是孔子假託古人言論,按照自己的想法寫成,乃是將古代政治理想化,藉以託古改制,藉以強調孔子也是維新派,來支持自己的變法主張。由於此二書的內容過於激烈,遭到知識份子的強烈批評,而其改革主張也過於躁進理想化,導致變法運動不僅被守舊派人士強烈反對,更無法獲得維新派人士的有效的支持。光緒皇帝在明言「太后若不給我事權,我願退讓此位,不甘作亡國之君」後,慈禧太后答允不過問下,光緒頒佈國是詔,變法運動正式展開。然而光緒皇帝並無實權,真正實權仍然掌握在以慈禧太后為首的守舊派,再加上主持改革的官員諸如康有為、梁啟超、譚嗣同等人既欠缺實際的政治經驗又位居小官,沒有實際影響力,而原本支持變法的重臣諸如翁同龢等人,在過程中皆遭到罷退,中央與地方的重要官員又皆由守舊派所掌控,導致所擬訂的改革無法推行。袁世凱由於參與過強學會,又曾和翁同龢深談時局,慷慨激昂,儼然是個觀念前進的愛國志士,使維新派人士以為袁支持變法維新。由於守舊派擁有實權,維新派等人於是希望取得在天津小站練兵的袁世凱的支持,後由譚嗣同力勸袁世凱發動政變、誅殺榮祿,保護光緒。但袁世凱卻出賣維新派,將其密謀告訴守舊派大臣榮祿,慈禧太后遂發動政變,囚禁光緒,推翻新政,逮捕維新人士。

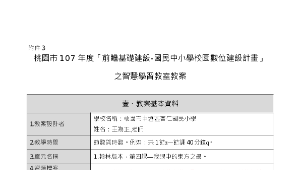

資訊

領域:社會領域-社會

學習階段:國小3-4年級(二)

國小5-6年級(三)

國中7-9年級(四)

國小5-6年級(三)

國中7-9年級(四)

學習內容:Cb-Ⅱ-1 居住地方不同時代的重要人物、事件與文物古蹟,可以反映當地的歷史變遷。

Cb-Ⅲ-2 臺灣史前文化、原住民族文化、中華文化及世界其他文化隨著時代變遷,都在臺灣留下有形與無形的文化資產,並於生活中展現特色。

歷Cb-Ⅳ-2 漢人社會的活動。

歷Ib-Ⅳ-2 甲午戰爭後的政治體制變革。

Cb-Ⅲ-2 臺灣史前文化、原住民族文化、中華文化及世界其他文化隨著時代變遷,都在臺灣留下有形與無形的文化資產,並於生活中展現特色。

歷Cb-Ⅳ-2 漢人社會的活動。

歷Ib-Ⅳ-2 甲午戰爭後的政治體制變革。

學習表現:1a-Ⅱ-3 舉例說明社會事物與環境的互動、差異或變遷現象。

1c-Ⅲ-2 檢視社會現象或事件之間的關係,並想像在不同的條件下,推測其可能的發展。

歷1c-Ⅳ-2 從多元觀點探究重要歷史事件與人物在歷史中的作用與意義。

歷1b-Ⅳ-1 運用歷史資料,解釋重要歷史人物與事件間的關聯。

1c-Ⅲ-2 檢視社會現象或事件之間的關係,並想像在不同的條件下,推測其可能的發展。

歷1c-Ⅳ-2 從多元觀點探究重要歷史事件與人物在歷史中的作用與意義。

歷1b-Ⅳ-1 運用歷史資料,解釋重要歷史人物與事件間的關聯。

閱讀素養教育

多元文化教育

多元文化教育

A2 系統思考與解決問題

A3 規劃執行與創新應變

A3 規劃執行與創新應變

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-06-03

教學資源檔案連結

his_00001735.zip (34.40KB)

資源評論或心得分享

相關資源