:::

在1850?1860年代,是英美帆船競爭最激烈的時代,也是輪船逐漸嶄露頭角的契機。不過相較於中西長程航線,在中國東南沿海和長江內河的短程航線上,輪船的優勢早已彰顯,尤其在中國帆船的襯托下,西洋輪船的優越更是充分地體現。首先是快速,如在帆船往返至少需4?5天的滬蘇之間,輪船只需24小時;1864年出現於上海九江航線的「巨輪」,往來滬漢48小時,而木船卻往往要一個月。再者,輪船的貨載量大、風險絕少,而且當時的設備甚至優於英國本國沿海的運輸船隻。曾有人估算,在長江航線上,一艘輪船所發揮的效能至少可以抵得上15條傳統帆船。初期,在中國對英美貿易的長程航線上,由於輪船運輸成本高於帆船,只能做為運送旅客和郵件的輔助工具。但是1869年蘇伊士運河通航之後,中西航程大為縮短,在中西交通運輸上,輪船的優勢日益增強,促使輪船經營成為專業化的運輸工具,逐漸從洋行貿易附庸的地位擺脫出來。中國的近代航運,透過對外貿易開展,成為世界航運網的一環,也充分反映出從帆船過渡到輪船時期,各國航運勢力興衰的一頁。隨著蘇伊士運河開通,帆船航運日漸沒落後,北洋成為中、英輪船航運的天下,而德國與後起的日本輪船亦互相角逐。五口通商初期,輪船最早進駐的華南沿海,中國船商已大半歇業。1860年代,沙船尚餘千艘,10年後僅剩400船,1880年代更只存200艘了,嚴重影響沿海居民的生計。此外,帆船的價值也大跌,1866年,寧波一原值1.2?1.5萬兩的帆船出售,僅得800兩;停泊上海的中國船,不計價值就地拋售者比比皆是。到辛亥革命前夕,中國帆船總數不及鴉片戰前的1/4。英人哈特在《來自中國》中提及:「五十年前經營牛庄和華南各埠沿海航運的中國帆船,已經摧毀殆盡,華南的大部分貿易也同樣轉由外國船隻載運。揚子江上不斷增長的國內貿易也正在吸引著越來越多的外國輪船。」輪船勢力的擴張,造成中國帆船的凋零衰敗,但也不能使其立刻絕跡。在不同地區,不同船種仍能善用各種對自己有利的條件,作為輪船的補充工具而得以生存。另外,還有勢力不容小覷的行會組織,足以左右地區性運輸。在漢口宜昌間,帆船行會曾以將在輪船無法航行的枯水季節「拒運」,威脅欲把貨物托於輪船的華商。據說輪船招商局一度開闢的漢宜線,就是由於缺乏華商貨源而被迫撤回的。有趣的是,傳統航商承辦手續較鬆懈,時間可通融,輪船的固定船期反成劣勢。例如牛莊不少華商,寧願選擇無嚴格期限的帆船,而不喜歡那些剛進港就要啟航的輪船。

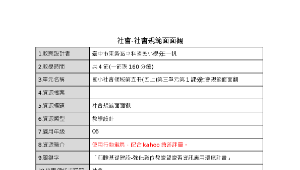

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-05-25

教學資源檔案連結

his_00003863.zip (34.66KB)

資源評論或心得分享

相關資源