:::

淮河古稱淮水,北宋以前是一條獨流入海的河流,水流湍急順暢,河道深闊,沿河還有許多湖泊窪地,是洪水的自然調蓄水庫,外加上人口密度不大,環境破壞較小,所以洪水災害紀錄很少。另方面,淮河在北宋時,還是一條有潮河流,受海潮頂托,河潮可上溯至今洪澤湖地區。因此,在這種環境的影響下,北宋之前的治淮工程,多以灌溉、運輸為主,並兼具防洪性質的水利工程,如春秋楚莊王十六年至二十三年(B.C.598-591),由孫叔敖創建的「芍陂」,即具有蓄水防洪的功能;戰國魏惠王(B.C.369-337)時,所開鑿的鴻溝水利工程,不僅使濟、汝、淮、泗等河流成為通渠,更能調節該地區對洪水的吞吐。漢代鴻隙陂水利的修建,亦增強淮河對洪水的容蓄能力,據《水經注?淮水》的記載,鴻隙陂與焦陂、上慎陂、下慎陂等水利設施能夠相互連通,藉以調節灌溉水量。由此可知,這些灌溉水系應能調節淮河之水量,減少水患的產生。南北朝時期,在淮河曾築有攔河大壩,名曰「浮山堰」。原本堰壩工程的修建,都是用來興利除害(灌溉、防洪),但「浮山堰」卻著眼於戰爭。當時梁武帝為對抗北魏,採納其降將王足「蓄水攻敵」之意見,於天監十三年(514 A.D.)四月,遣康絢展開築堰工程,至十五年(516 A.D.)四月完工。堰旁開有兩條溢洪道,可調節淮河來水,其上游形成巨大水庫,據今遺址與當地地形推算,主壩高可達四十公尺,蓄水量可達一百億立方公尺。不料當年八月淮河大漲,浮山堰潰堤成災,下游居民死傷數以十萬計。隋唐時期,運河水利大興,其中通濟渠、邗溝對淮河的影響最大。前者溝通黃河,後者連接長江,雖以運輸為主要目的,但亦附有灌溉、防洪等功效。其中,楚州(今江蘇淮安)與泗州(今江蘇盱眙)之間的淮河河道,因成為運河中的一段,故受到官方較多注意。此外,尚有位於蔡州新息(今河南息縣)的「玉梁渠」,古代「芍陂」水利的重修,李吉甫所築「富人」、「固本」等塘堰水利的灌溉區,都能增強淮河對洪水的調節,減少水患的產生。北宋時,因楚州與泗州之間的淮河流速湍急,不利於航運,人們在此段河道的右岸,先後開鑿了沙河、洪澤新河、龜山運河等水利建設,藉以保障航行船隻的安全,也可分減淮河流水,調節運河的水位。總而言之,北宋以前的淮河,因水文環境較佳,故沒有較重大的防洪建設,其水利工程的興築,也多著眼於灌溉與運輸功效,因此防洪只是附帶的利益,並非主要的目的。這情況直到南宋初年,黃河改道由淮河出海後,才有重大的改變。

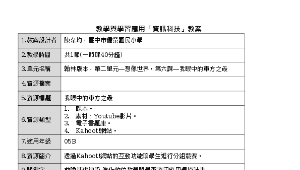

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2006-06-27

教學資源檔案連結

his_00001242.zip (34.60KB)

資源評論或心得分享

相關資源