:::

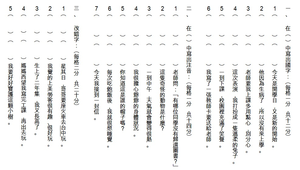

草書是一種書寫快速、草率的字體,是民間自隸書所發展起來的。西漢初期以隸書寫成的簡帛中已出現連筆書寫的情形,到了西漢晚期則出現了後世草書風格的字體。東漢時期出現了較為規整的形體,可以作為官方文書上奏給皇帝,此謂之「章草」,仍帶有波挑與捺筆的隸書味道。之後又在楷書的基礎上,發展出「今草」,除了隸書筆劃的某些特徵消失外,筆劃之間還可以鉤連,上下字之間也可以連寫。後來又出現了「狂草」,因其書寫具有相當的「隨意性」,且字體簡省也很嚴重,一般人難以識讀,只能作為一種書法藝術楷書也是源自隸書,它改變隸書的寫法,不只在筆劃上改變,如橫筆改為收鋒不再上挑;點筆由長形變為圓狀;撇筆方向改為斜向下、以尖鋒出;鉤筆由慢彎改為硬鉤。並在字形上從扁形改為方形,這即是漢字被稱為「方塊字」的由來。楷書在早期的發展中,與草書很難分辨,東漢後期出現了學者所謂的「新隸體」,這可以視為是早期的楷書。東漢末年的鍾繇是最早的楷書書法家,其作品還帶有隸書的筆意。到了魏晉南北朝以後,楷書成為主要的書寫文字,但仍未完全脫離隸書的味道,到了隋唐時期才有了更為成熟的發展,楷書也從此定型。行書是一種介於楷書和草書之間的字體,可以較楷書寫得隨意一些且快速,但又不會像草書般潦草得不容易看懂,若寫得端正一些,則稱為「行楷」,若寫得隨意一些,則謂之「行草」。行書由於其書寫風格介於楷、草之間,因此其出現的時間與草書及楷書同時,魏晉時期,行書已經流行於民間,東晉時期的大書法家王羲之即留下了許多的行書書法作品。

資訊

素材

創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.0 台灣

2010-06-08

教學資源檔案連結

his_00001931.zip (33.98KB)

資源評論或心得分享

相關資源

其他人也看了這些資源