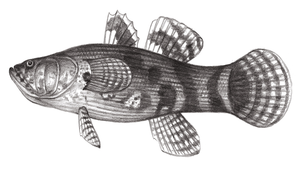

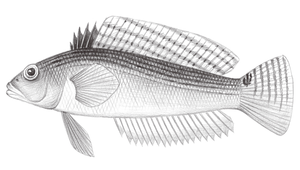

學名:Parapercis striolata(斑棘擬鱸)俗名:斑棘擬鱸、海狗甘仔、狗、舉目魚、雨傘閂、花狗母海、沙鱸、棲息深度:20 - 100公尺形態特徵:體延長,近似圓柱狀,尾部略側扁;頭稍小而似尖錐形。吻尖而平扁。眼中大,上側位,稍突出於頭背緣。口中大,略傾斜;上頜略短於下頜;頜齒呈絨毛狀齒帶,外側列較大,下頜前端具犬齒8枚;鋤骨具齒,腭骨具齒。體被細鱗,側線簡單而完全;側線鱗數61-65。背鰭連續,硬棘部與軟條部間無缺刻,具硬棘V,軟條23;臀鰭硬棘I,軟條19;胸鰭軟條18-19;尾鰭圓形。體呈黃褐色,體側側線上方具6-7條褐色縱帶。背鰭硬棘部暗色;背鰭軟條部具黃褐色縱帶;尾鰭上葉另具黃褐色至淡黑色橫紋。以前所記載之米馬擬鱸(Parapercis mimaseana)為本種之異名。棲所生態:主要棲息於砂泥底質的大陸棚區。以魚類及底棲甲殼類動物為食物。地理分佈:分布於印度-西太平洋區,包括印尼、日本南部、臺灣及澳洲西北部。臺灣分布於西南部、小琉球及澎湖海域。新紀錄於南方澳(HO, 2010/7/5)。漁業利用:中小型魚,可食用,唯魚體大小不一,亦常作下雜魚處理。資料來源:邵廣昭 臺灣魚類資料庫 網路電子版 http://fishdb.sinica.edu.tw, (2018-12-12)

修改日期:2021-10-24